血糖値を上げない食事のコツ

血糖値を上げない食事のコツ

食後の血糖値の急激な上昇(血糖値スパイク)は、全身の血管に影響し、動脈硬化を引き起こすと考えられています。食事の際に少し工夫を加えるだけで、血糖値の上昇を緩やかにすることができます。

【実験結果から学ぶ】

実際に、食事の順番を変えることで血糖値の上昇にどのような影響があるのかを実験してみました。

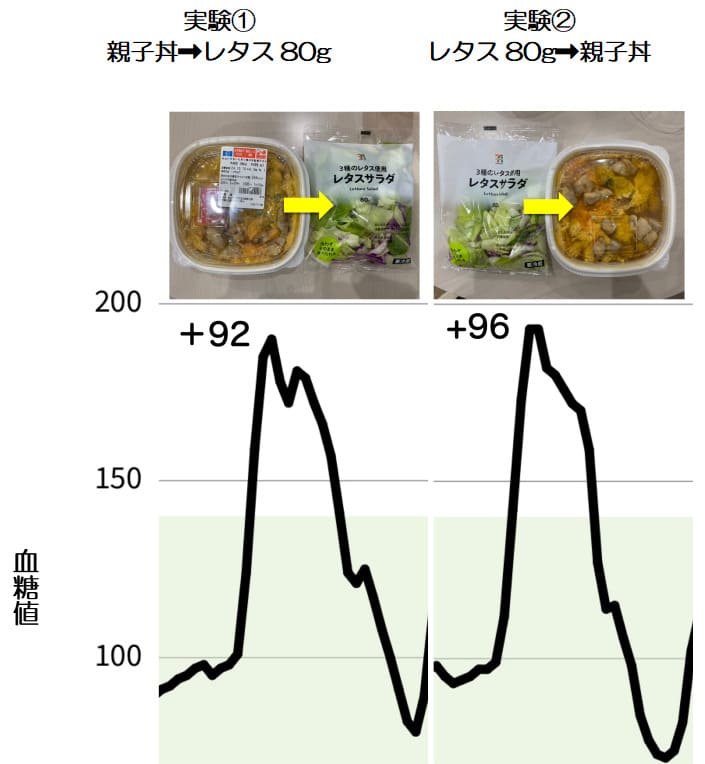

実験①:コンビニの親子丼を先に食べた場合

実験②:レタス80gを先に食べた場合

実験の結果、先に少量の野菜(レタス80g)を食べても、血糖値の上昇を抑える効果は得られませんでした。

【血糖値上昇幅の目安】

一般的に、食後の血糖値上昇幅は+30~60程度が正常の範囲とされています。

実験③:キャベツ150gを先に食べた場合

実験④:レタス100g+キャベツ150gを先に食べた場合

これらの実験結果から、先に少量の野菜を摂取するだけでは血糖値の上昇を十分に抑えられないこと、そして、ある程度の量の野菜を最初に摂ることで、食後の血糖値上昇を抑えられる可能性が考えられました。

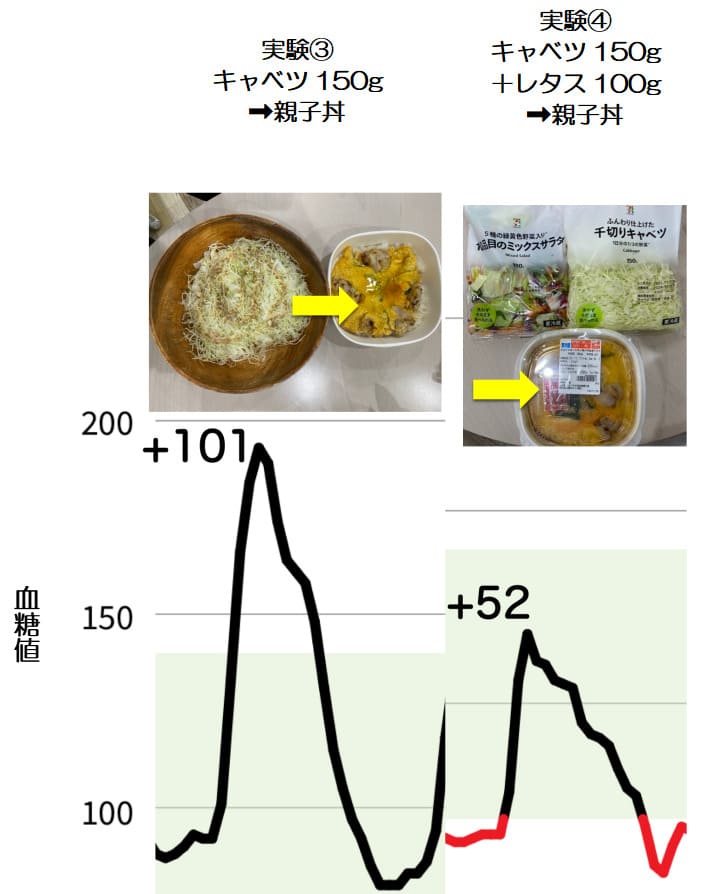

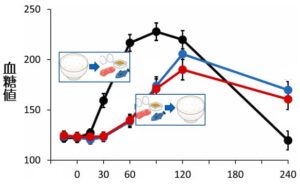

J Clin Biochem Nutr . 2014 Jan;54(1):7-11より改変

J Clin Biochem Nutr . 2014 Jan;54(1):7-11より改変

研究①:1日に野菜500gを先に食べることで血糖値のピークが低下

この研究結果は、積極的に野菜を摂取することが、血糖値の安定に繋がる可能性を示しています。

【厚生労働省の推奨】

厚生労働省は、1日あたりの野菜摂取目標量を350g以上と推奨しています。

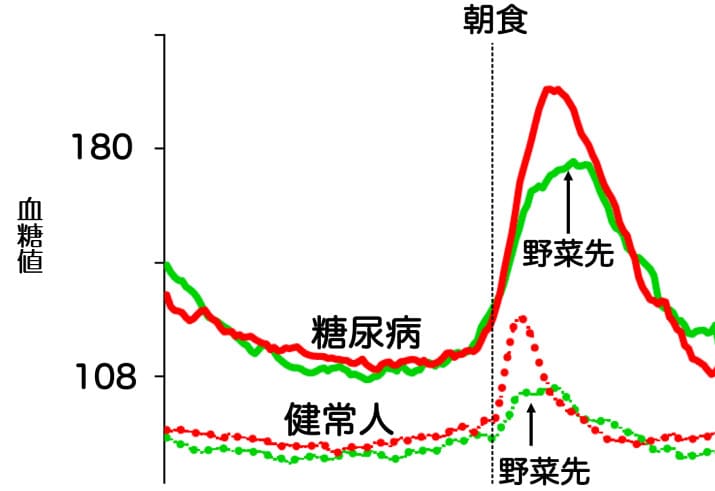

糖尿病53(2):96〜101, 2010より改変

糖尿病53(2):96〜101, 2010より改変

研究②:サラダ(キャベツ60g+オリーブ油10g+酢10g)を先に食べることで食後の血糖値がしっかりと低下

この研究結果は、少量の野菜でも、オリーブ油とお酢を組み合わせることで、効率的に血糖値の上昇を抑えられる可能性を示唆しています。ドレッシングの選び方も、血糖値コントロールにおいて重要な要素と考えられます。

【解説:オリーブオイルと酢の血糖値抑制効果】

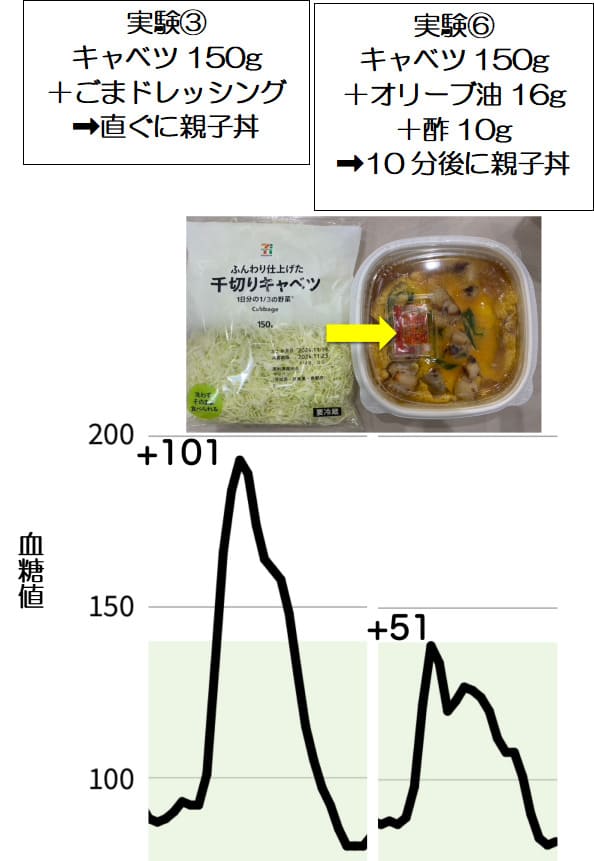

実験③:キャベツ150gを先に食べた場合

実験⑥:ドレッシングをオリーブ油+酢に、10分あけてから食事をした場合

【食事開始から10分空けることの重要性】

食事開始から10分程度時間を空けることで、インクレチンホルモンの分泌が促され、血糖値を下げる準備が整うと考えられます。インクレチンは、食後に小腸から分泌されるホルモンで、インスリンの分泌を促進し、血糖値の上昇を抑制する働きがあります。

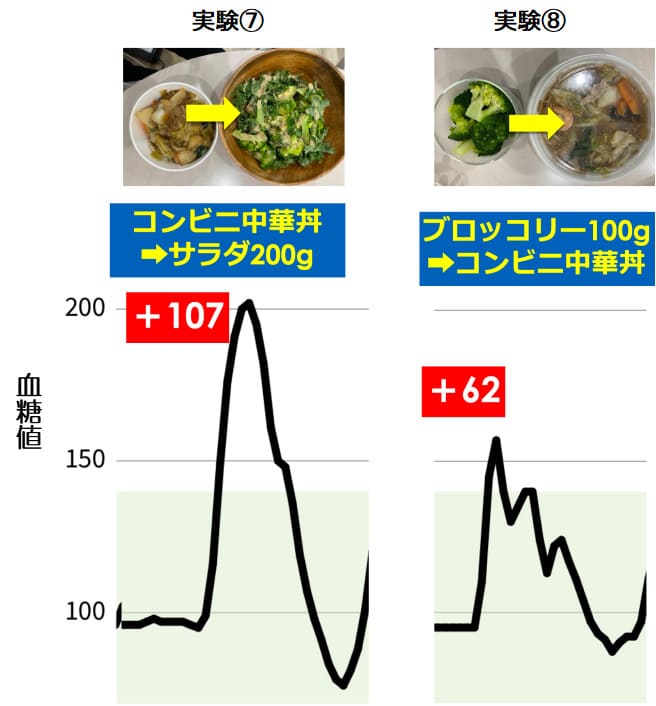

実験⑦:コンビニ中華丼の後に野菜200gを食べた場合

実験⑧:ブロッコリー100g(半株)を先に食べた場合

ブロッコリー: 食物繊維が非常に豊富で、食後の糖の吸収を緩やかにする効果が期待できます。調理も簡単なので、毎日の食事に取り入れやすい食材です。

「食事の工夫だけでは、どうしても体重が落ちない…」とお悩みの方へ。

当院(神戸市灘区)の糖尿病内科では、医学的な肥満症治療(メディカルダイエット)のアプローチを取り入れ、お薬の活用などを含めた無理のない体重コントロールをサポートしています。

糖尿病59 (1) :30〜32, 2016

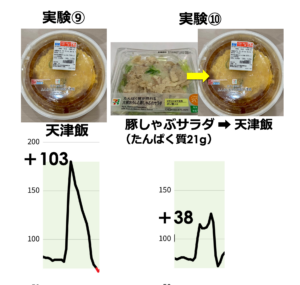

【食事の最初にたんぱく質を摂ることの効果】

研究によると、肉、魚、卵などのたんぱく質を食事の最初に摂ることで、インスリンが早期に分泌されやすくなり、その後の食後の血糖値上昇を抑える効果が期待できます。

【解説:たんぱく質が血糖値を下げるメカニズム】

たんぱく質を摂取することによって、インクレチンの一種であるGLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)の分泌が促進されます。GLP-1は、

といった作用を持つため、食後の血糖値の急激な上昇を抑えると考えられています。

実験⑨:天津飯を食べた場合

実験⑩:豚しゃぶサラダを先に食べて、天津飯を食べた場合

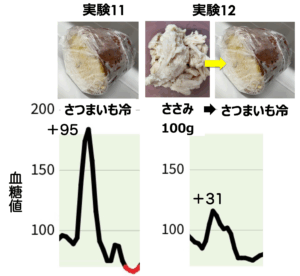

実験10:さつまいもを食べた場合

実験11:ささみを先に食べて、さつまいもを食べた場合

これらの実験結果は、先にたんぱく質を摂取することで、血糖値の急上昇を抑えられる可能性を示しています。

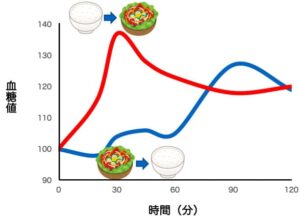

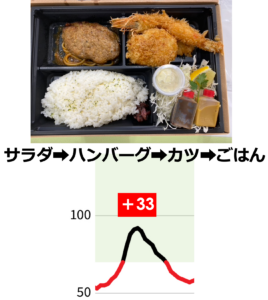

【血糖値を抑えるお弁当の食べ方】

このお弁当を食べる際に、

1,まずサラダを食べる

2,ハンバーグを食べきる

3,カツとご飯を食べる

という順番で食べたところ、食後の血糖値の上昇が抑制されたという例があります。

この食べ方では、食物繊維が豊富なサラダを最初に摂り、次にたんぱく質であるハンバーグを食べ進めることで、血糖値の急上昇を抑える準備をしています。炭水化物であるご飯と揚げ物のカツは、食事の後半に食べることで、血糖値の上昇を緩やかにすることが期待できます。

【野菜を先に食べる嬉しい効果:血糖値だけでなく悪玉コレステロールにも】

食事の最初に野菜を食べることは、血糖値の急上昇を抑えるだけでなく、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)の腸からの吸収を抑える効果も期待されています。

Nutrients. 2020 Sep 10;12(9):2767.

Nutrients. 2020 Sep 10;12(9):2767.

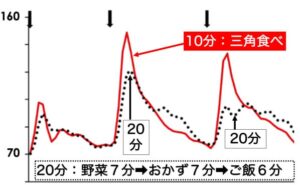

【食事の速度と順番に関する研究】

食事の速度と食べる順番が、血糖値に与える影響を調べた研究があります。

この研究結果から、ゆっくりと時間をかけて食べること、そして食べる順番を意識することが、血糖値の急上昇を防ぐために重要であることが示唆されます。特に、糖質(ごはん)を食べるまでに時間をかけることがポイントのようです。

【糖質を食べるまでの時間と血糖値の関係】

糖質を摂取するまでに10分以上の時間をかけることで、血糖値を下げるホルモン(インスリンやインクレチンなど)の分泌がよりスムーズに整うのではないかと考えられます。ゆっくりと食べることで、満腹感も得られやすくなり、食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。

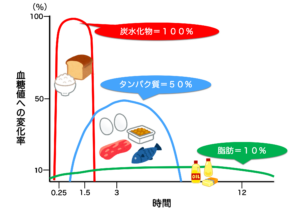

血糖値スパイクの主役:炭水化物

私たちが普段摂取する栄養素の中で、最も速く、そして大きく血糖値を上昇させるのは炭水化物です。ご飯、パン、麺類、果物、砂糖などに多く含まれる炭水化物は、消化吸収が早く、食後に血糖値が急激に上昇しやすいため、血糖値スパイクの原因となります。

血糖値の上昇が緩やかな栄養素:たんぱく質と脂質

一方、肉、魚、卵、豆などに豊富なたんぱく質や、油などに含まれる脂質は、炭水化物に比べて消化吸収に時間がかかるため、血糖値の上昇は緩やかで、その効果も長く持続するという特徴があります。

この図からもわかるように、食事のバランスを考える上で、炭水化物の摂取量に注意し、たんぱく質や脂質を適度に摂ることが、血糖値の安定につながります。

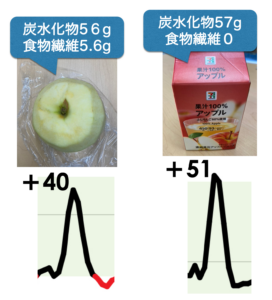

実験:りんごの形態と血糖値

この実験結果から、液体状の食品は、固体の食品に比べて胃の通過時間が速いため、糖分が吸収されやすく、血糖値が急激に上昇しやすいことがわかります。

【自然な形の食品を選び、よく噛んで食べることが大切】

血糖値の急上昇を抑えるためには、なるべく自然な形の食品を摂取するように心がけましょう。また、よく噛んで食べることも、血糖値の上昇を緩やかにするために非常に重要です。噛むことで唾液の分泌が促され、消化が助けられるだけでなく、食事の速度も自然と遅くなり、糖の吸収も緩やかになると考えられています。さらに、満腹感も得られやすくなります。

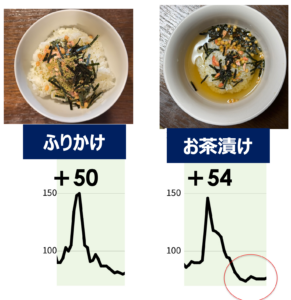

実験:白米の食べ方と血糖値

この実験結果は、水分が多く含まれる液体状の食事は、固体の食事に比べて胃の通過時間が速いため、糖分が吸収されやすく、血糖値スパイクを引き起こしやすいことを改めて示しています。

【具体的な症例:お茶漬けと低血糖】

実際、お茶漬けを食べた後に必ず低血糖症状(めまい、ふらつき、冷や汗など)が出現する方がおられました。しかし、お茶漬けをやめて、卵かけご飯を食べるようにしたところ、食後の急激な血糖値上昇とその後の急激な低下が起こりにくくなり、低血糖症状は起こらなくなったということです。

【食事中の水分摂取と血糖値:流し込みはNG】

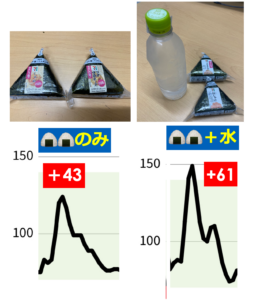

食事中に水分をどのように摂るかによっても、血糖値の上昇具合が変わることを示す実験結果をご紹介します。

実験:おにぎりの食べ方と血糖値

この実験結果は、固体の食べ物を水分で流し込むように摂取すると、胃の通過時間がさらに速くなり、糖分がより吸収されやすいため、血糖値スパイクを引き起こしやすくなることを示唆しています。

【汁物の賢い摂り方】

味噌汁やスープなどの汁物を摂る場合は、食事の最初にゆっくりと飲むか、具沢山にして食べることをお勧めします。最初に汁物を摂ることで、その後の食事の食べ過ぎを防ぐ効果や、胃腸の働きを緩やかにする効果が期待できます。また、具沢山にすることで、食物繊維や他の栄養素も一緒に摂取でき、血糖値の急激な上昇を抑える助けになります。

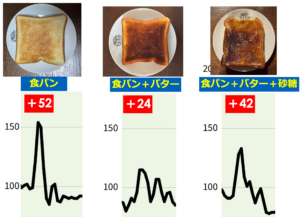

実験:食パンとバターの血糖値への影響

この実験結果は、脂質であるバターを糖質である食パンと一緒に摂取することで、血糖値の急上昇を抑えられる可能性を示唆しています。

【考察:脂質が糖の吸収を抑制するメカニズム】

脂質は消化に時間がかかるため、胃から小腸への移動を緩やかにする働きがあります。これにより、糖質の吸収速度も緩やかになり、血糖値の急激な上昇が抑制されると考えられます。

ただし、バターは飽和脂肪酸を多く含むため、摂取量には注意が必要です。

より健康的な脂質の選択肢としては、栄養価の高いアボカドを試してみてはいかがでしょうか。

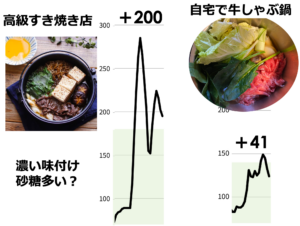

実験:鍋料理と血糖値

この実験結果は、外食のすき焼きは、自宅で作るよりも砂糖などの糖分が多く使われている可能性を示唆しています。

この実験結果から、お餅と一緒に食べるあんこの種類、特に砂糖の有無や量によって、血糖値の上昇が大きく異なることが明確に示されました。砂糖を多く含む食品は、血糖値を急激に上昇させる可能性が高いと言えます。

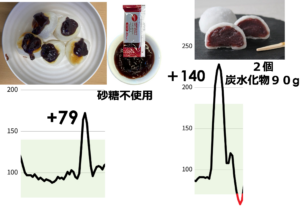

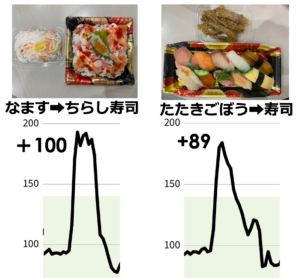

実験:なます、たたきごぼう、お寿司と血糖値

【考察:血糖値上昇の要因】

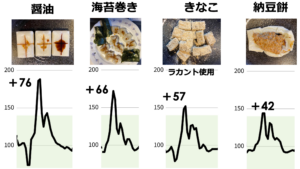

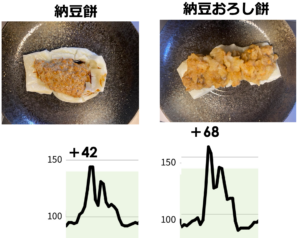

実験:お餅の食べ方と血糖値

この実験結果から、同じお餅でも、一緒に食べるものによって血糖値の上昇具合が大きく異なることがわかります。

【お餅を食べる際の血糖値コントロールのヒント】

納豆おろし餅はサラッとして食べやすく、美味しくいただけますが、水分が多い大根おろしを加えることで、納豆による血糖上昇を抑える効果が若干弱まる可能性があることが示唆されました。

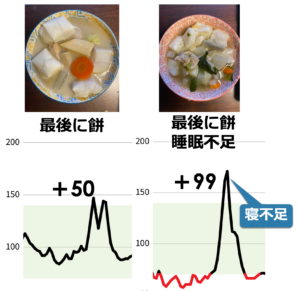

実験:お雑煮の食べ方と睡眠不足による血糖値の変化

この実験結果は、同じ食べ方をしても、前日の睡眠不足によって血糖値の反応が大きく異なることを示唆しています。睡眠と血糖値の間には深い関係があります。

「食事の工夫だけでは、どうしても体重が落ちない…」とお悩みの方へ。

当院(神戸市灘区)の糖尿病内科では、医学的な肥満症治療(メディカルダイエット)のアプローチを取り入れ、お薬の活用などを含めた無理のない体重コントロールをサポートしています。

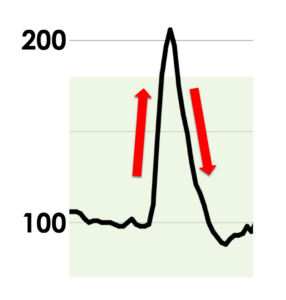

血糖値スパイクとは、食後30〜90分の間に血糖値が140mg/dL以上に急激に上昇し、その後急激に下降する現象の事を言います。この状態が続くと、心筋梗塞、脳梗塞、がん、認知症などのリスクが上昇するため、早期の対策が望ましいです。しかし、空腹時血糖値やHbA1cは正常範囲内であることが多いため、一般的な健康診断では見逃されやすく注意が必要です。そのため、血糖値スパイクを発見するには、ブドウ糖負荷試験(OGTT)が必要であると考えられます。

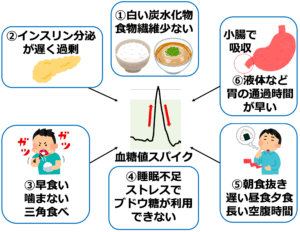

①精製された白い炭水化物(白米、食パン、うどんなど)は小腸でブドウ糖として吸収速度が速いため、血糖値の急上昇が起こりやすい。

②血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌が遅れると、食後に血糖値が急激に上昇してしまいます。

③よく噛まずに、早食いすることでGLP-1などの消化管ホルモンの分泌が不十分な状態で炭水化物が胃を通過し小腸でブドウ糖として吸収されるため血糖値の急上昇をきたしやすい。

④睡眠不足によってインスリンが効きにくくなりブドウ糖が細胞内に取り込まれなくなったり、ストレスホルモンの増加によって血糖値が上昇しやすくなります。

⑤空腹時間が長くなると遊離脂肪酸の増加によってインスリンが効きにくくなり、インスリン分泌が遅くなったり、グルカゴン分泌増加によって血糖値が上昇しやすくなる。

⑥液体を同時に摂取することで、炭水化物の胃通過時間が早くなり、インスリン分泌よりも小腸でのブドウ糖吸収が早くなるため血糖値が上昇しやすくなる。

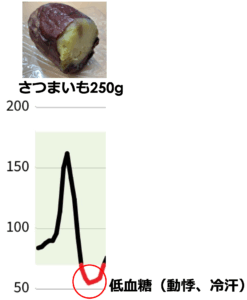

血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌が遅れると、食後に血糖値が急激に上昇してしまいます。その結果、遅れて過剰なインスリンが分泌されるため、今度は血糖値が急激に下がり過ぎてしまい、低血糖を引き起こすことがあります。※さつまいもは、食物繊維が豊富で栄養価も高く、健康に良い食材です。しかし、調理法によっては注意が必要です。特に焼き芋にすると、糖質が変化してGI値(血糖値の上昇度合いを示す指標)が高くなり、血糖値の急上昇を招きやすくなります。

発汗・冷や汗

動悸

手の震え

強い空腹感

不安感、イライラ

顔面蒼白

吐き気

眠気

集中力の低下

めまい

頭痛

目のかすみ

Diabetes Care . 2015 Oct;38(10):1820-6より改変

Diabetes Care . 2015 Oct;38(10):1820-6より改変

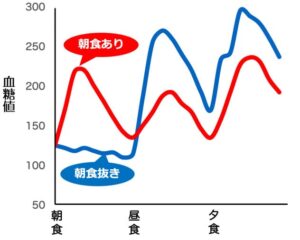

朝食を抜くと、昼食で血糖値スパイクになりやすくなります。朝食をとることで昼食の血糖値は上がりにくくなりますが、朝食ですい臓を刺激しておくことで昼食の血糖値は上がりにくくなると考えられます。

Diabetologia (2015) 58:912–919より改変

Diabetologia (2015) 58:912–919より改変

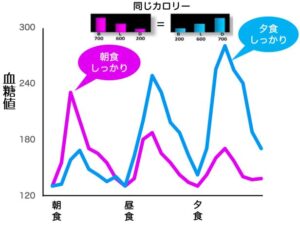

朝は代謝が高いため、糖質はエネルギーとして消費されやすいです。

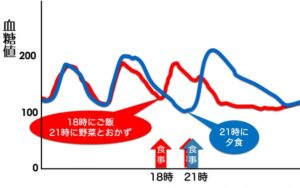

同じカロリーでも夜にたくさん食べると、血糖値の総面積は大きくなります。朝食をしっかりとることで減量しやすいことが報告されています。

J Clin Endocrinol Metab . 2020;105(8):2789-2802より改変

J Clin Endocrinol Metab . 2020;105(8):2789-2802より改変

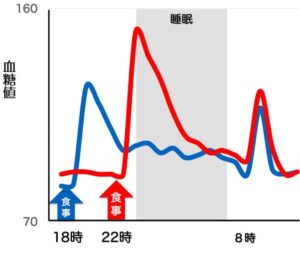

22時に食事をした場合、血糖値のピークは就寝時になっています。就寝中の筋肉は脱力しているため、血糖は筋肉に取り込まれずに脂肪に変わりやすくなります。体脂肪の増加によってインスリンが効きにくくなり、血糖値は上がりやすくなります。

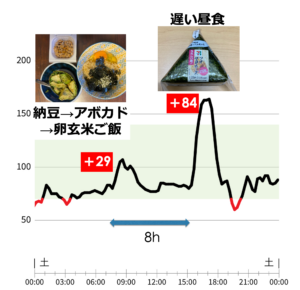

15時に昼食の場合、8時間の空腹時間となり、おにぎり1個でも血糖値スパイクを起こしています。空腹時間が長くなると血糖値スパイクを起こしやすくなります。1日3食とることは血糖値スパイクの予防につながります。

Diabetes Res Clin Pract . 2017 ;129:206-212より改変

Diabetes Res Clin Pract . 2017 ;129:206-212より改変

夕食が遅くなりそうな場合、先に炭水化物を少量とっておくことで、血糖値スパイクを抑えることができます。

遅めの夕食は腹八分目を意識し、野菜中心のおかずにすることで、入眠時の胃腸への負担を減らし、睡眠の質を保つことで翌日の血糖値も上がりにくくなります。

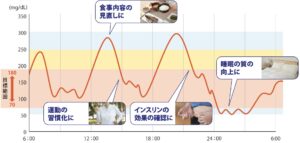

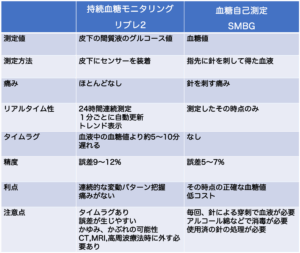

持続血糖モニタリングの一番のメリットは、血糖値がどのように変化しているかを「見える化」できることです。これにより、

どんな食事が?

どんな運動が?

どのくらい血糖値に影響するか?

を、リアルタイムで実感できるようになります。

「なぜ血糖値が高くなったんだろう?」「どうすれば下がるの?」といった疑問に対して、ご自身の血糖値の動きを理解し、自分で調整できるようになることで、血糖管理へのモチベーションを高めることができます。

フリースタイルリブレ2(FreeStyle Libre 2)は、上腕に装着する小さなセンサーと、スマートフォンアプリを使って血糖値を測定するシステムです。

✔️1分ごとに測定データをスマートフォンに自動で送信し、リアルタイムで血糖値が表示されます。

✔️1回の装着で14日間使用できます。

✔️装着したままシャワーや入浴も可能です。

日々の生活の中で血糖値を安定させるためのアイデアを検証することができます。

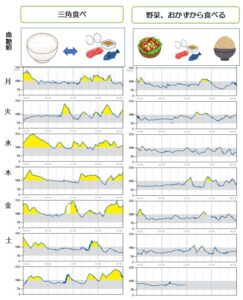

野菜やタンパク質を先に食べ、炭水化物を最後に摂る「食べる順番」が、血糖値の急激な上昇を抑えるのに効果的であることが、リブレのデータで実感できることがあります。

全粒粉パンや雑穀米、玄米、麦飯、オートミールなどの低GI食品は、血糖値の上昇を緩やかにする傾向があります。リブレで比較することで、ご自身に合った炭水化物の種類と適量を見つける手助けとなります。

炭水化物単体での間食は血糖値を上げやすいため、甘いものを食べるのであれば食後のデザートとして摂るのが良いとされています。これもモニタリングで効果を実感できます。

朝食を抜いたり、遅い昼食や遅い夕食によって空腹時間が長くなると、その後の食事で血糖値スパイクを起こしやすくなります。もし昼食や夕食が遅くなる場合は、おにぎりなどの主食を早めに摂り、帰宅後におかずを軽く食べるなどの工夫が有効です。

よく噛んでゆっくり食べることで、血糖値の急上昇に対応しやすくなります。

ジュースを飲んだり、炭水化物を液体で流し込むと炭水化物の吸収が早まり、血糖値は上がりやすくなる傾向があります。

食前運動より、食後運動が推奨されているが、食後どのくらいのタイミングの運動が効果的に血糖値の上昇を抑えることができるのか、例えば、食後直ぐに、食後15分以内に、食後30分以内にウォーキングをしてみるなど、ご自身で効果的なタイミングを探すことができます。

軽い散歩でも血糖値の上昇が抑えられたり、筋トレやスクワットなど、より高負荷な下半身を使った運動の方が血糖値をより効果的に下げることができると実感することがあります。

食後の血糖値スパイクの後に、低血糖を起こしているかを知ることができます。食後に起こる不調の原因が低血糖かどうか確認できます。

睡眠不足になると、交感神経が優位になり、ストレスホルモンの増加、インスリン感受性が低下し、血糖値が上がりやすくなります。

血糖値が上がらないようにと、炭水化物を極端に控えてしまう場合がありますが、これは根本的な解決にはなりません。炭水化物をしっかり摂りながら、「どうすれば血糖値が上がりにくいか」を探していくことが、リブレをうまく活用する上で重要なポイントになります。

リブレの活用で血糖コントロールを改善させるためには、血糖値だけでなく、食事内容、運動量、体調、睡眠、ストレスなども一緒に記録することが重要です。これにより、血糖値の変動が何に影響されているのかをより深く考察でき、ご自身の傾向を把握しやすくなります。リブレの活用を継続し、実感を伴った血糖値を上げない食生活を習慣化することでより長期的な血糖管理が可能となってきます。

【メリット】

痛みが少ない: センサー装着時の痛みはごくわずかで、測定のたびに針を刺す必要がない。

血糖変動が分かりやすい: 24時間連続で血糖値を測定し、グラフで表示されるため、血糖値の上がり下がり(変動パターン)を把握しやすい。

【注意点】

タイムラグ: 実際の血糖値より5~10分ほど遅れて値が表示される。特に血糖値が急激に変動する際は誤差が生じやすいため、低血糖が疑われる場合はSMBGで確認が必要。

特定の検査・治療時: MRI、CTスキャン、高周波療法(ジアテルミー)を受ける際は、火傷のリスクがあるためセンサーを外す必要がある。レントゲン撮影は問題ない。

【メリット】

正確性が高い: その瞬間の血糖値を直接血液から測定するため、高い精度で血糖値を把握できる。

【注意点】

手間と痛み: 測定のたびに指先に針を刺して採血する必要がある。また、使用済みの針などの適切な処理が必要。

血糖管理をより良くするためには、リブレ2で血糖値の変動パターンを把握しつつ、SMBGで重要な時点の正確な数値を確認するという両方の良い点を活かす方法が最も効果的と考えられます。これにより、より安全で質の高い自己管理につながります。

当院は糖尿病・心臓クリニックですが、地域の一般内科として風邪や体調不良の診療も行っています。 [神戸市灘区の一般内科・発熱外来について詳しく見る ▶]

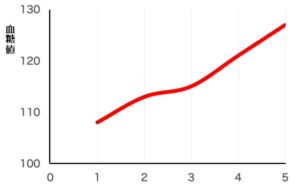

テレビ視聴時間

Diabetes Care. 2007 Mar; 30(3):516-22.より改変

テレビの視聴時間が長いほど食後2時間後の血糖値の上昇を認めています。テレビ視聴という座りがちな行動が、血糖コントロールに悪影響を及ぼす可能性があることを示しています。座りがちな行動を減らすことの重要性を示唆しています。

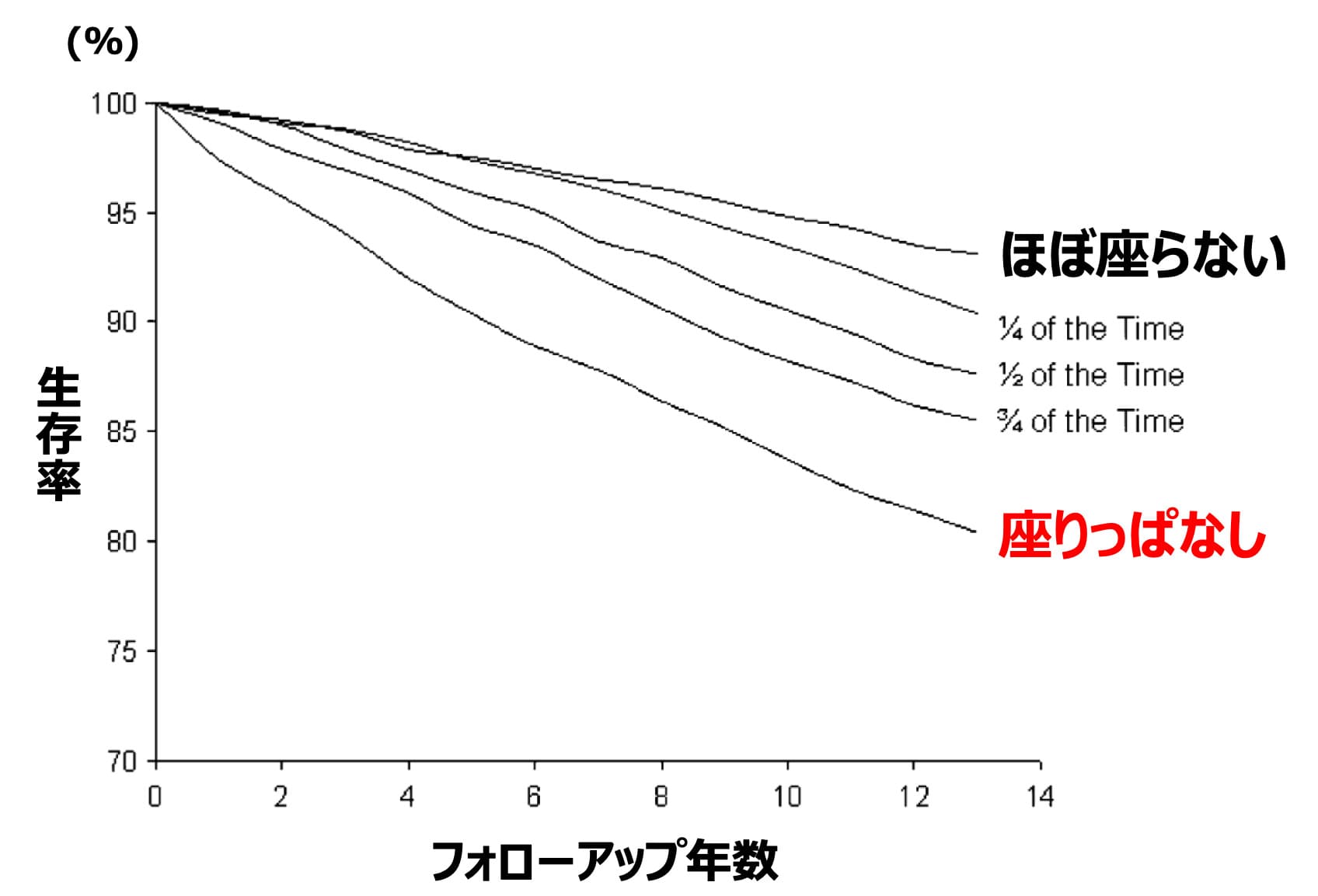

Med Sci Sports Exerc. 2009 May;41(5):998-1005.より改変

座っている時間が長いほど寿命が短くなっています。座る時間を減らしていきましょう。

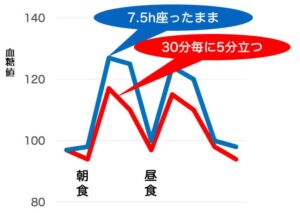

Diabetes Care 39: 130-138, 2016より改変

30分毎に5分間立つことで食後の血糖値の低下作用が認められています。下半身の筋肉を刺激することが大切と考えられます。

Diabetol Metab Syndr. 2017 Aug 31;9:64より改変

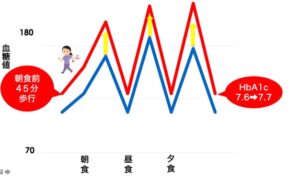

朝食前にまとめて45分間歩いても食後の血糖値の上昇を抑えることができませんでした。HbA1cの改善も認められませんでした。

Diabetol Metab Syndr. 2017 Aug 31;9:64より改変

毎食後に15分ずつ歩くことで、食後の血糖値の上昇が抑えられました。1日の運動量は同じ45分ですが、食後に分けて行う方が食後の血糖値の上昇を抑えるには効果的と考えられます。食後15分以内に歩き始めることをお勧めします。

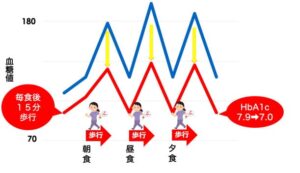

Pflugers Arch. 2020 Feb;472(2):271-280.より改変

食直後に歩く(30分)ほうが、食前に行うよりも食後血糖値の上昇を効果的に抑えられています。私の経験上、血糖値の管理には食後の運動がおすすめです。

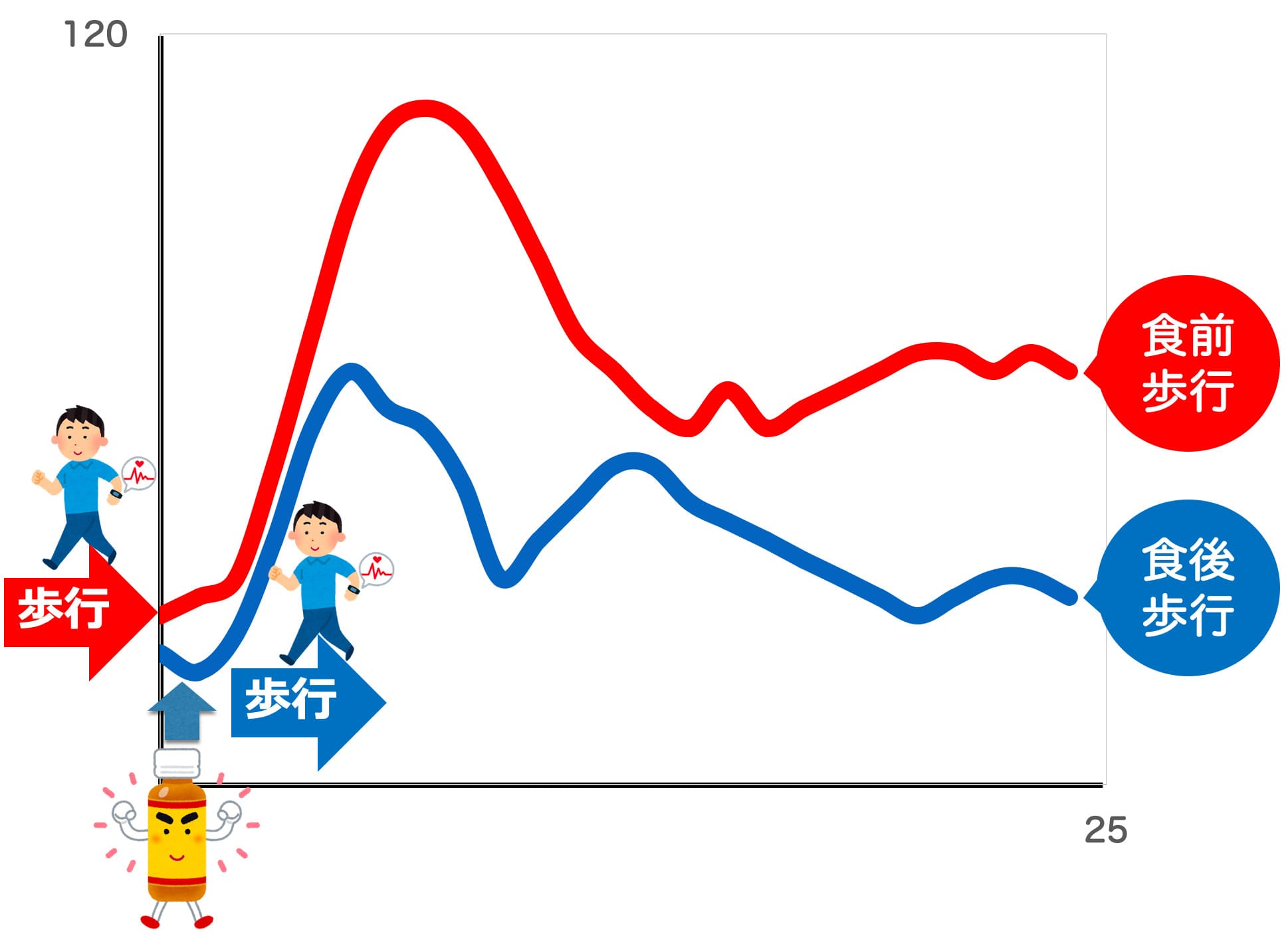

Sci Rep. 2025 Jul 2;15(1):22662.より改変

ブドウ糖液摂取後、すぐに10分間のウォーキングを行った場合、30分後にウォーキングを開始した場合よりも食後の血糖値の急上昇(ピーク)が有意に抑えられました。液体による摂取はブドウ糖の吸収も早く、血糖値の上昇のタイミングも早いため、食後すぐにウォーキングを行うことは、効果的と考えられます。

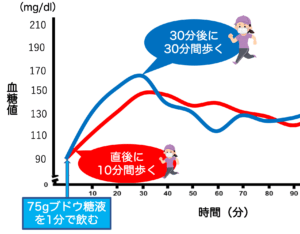

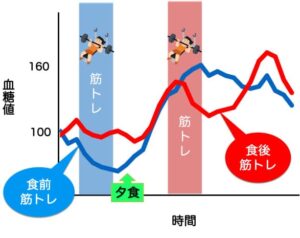

J Appl Physiol. 2015 Mar 1;118(5):624-34.より改変

夕食前の筋トレも夕食後の筋トレも、安静にしていた場合に比べて、食後血糖値の上昇を抑える効果がありました。しかし、夕食後の筋トレの方が、より大きな改善効果を示しました。

筋トレの種目についてですが、私の経験では、腕立て伏せよりもスクワットの方が効率よく血糖値の上昇を抑えることができます。上半身よりも下半身の方が筋肉量が多いためと考えられます。スクワットを行う場合は、強度・回数・セット数に応じて血糖値の低下効果が変わるため、自分に合った適切な負荷で継続することが大切と考えられます。

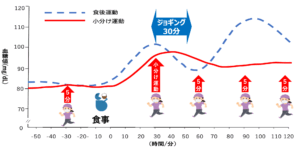

J Appl Physiol. 2017 Aug 1;123(2):278-284.

食後30分に30分間のジョギングを行うとジョギング中は食後の血糖値が低下する効果がみられました。しかし、運動を中止すると、血糖値は再上昇しています。

一方、30分おきに5分間運動を繰り返す方法は、食後の血糖値をより効果的に低下させることが示されています。総運動量は同じです。

以上より、食後の血糖値管理においては、一度に長時間運動するよりも、短時間の運動を間隔を空けてこまめに行う方が効果的である可能性が示唆されています。

TOP